Après des années à être reléguée au second plan, la peste se retrouve sous le feu des projecteurs. Une rétrospective sur ce délicieux archétype est de rigueur.

À voir aussi sur Konbini

Anatomie d’une mean girl

La sonnerie retentit et couvre le brouhaha interminable des lycéens, s’affairant tant bien que mal à regagner leur classe. Leurs casiers flambants neufs, parfois agrémentés de graffiti et stickers so cool, sont claqués fortement. Bloc-notes et stylos-plumes sous le bras, ils s’arrêtent net dès son arrivée. D’abord, l’écho de ses talons Louboutin. Puis, plus subtilement, son parfum : un mélange de vanille et de condescendance. Qu’elle porte un uniforme de cheerleader ou le dernier rouge à lèvres Chanel, tous les regards sont posés sur elle. Les filles la jalousent, les garçons la désirent. On connaît la rengaine, non ?

L’alpha bitch, la peste, la princesse, la diva… Ses dénominations sont aussi nombreuses que les vêtements qui peuplent sa garde-robe. Des teen dramas aux sitcoms loufoques, la mean girl est sur tous les fronts. Brune comme blonde, à la silhouette élancée et/ou au regard assassin, elle arpente les couloirs des établissements scolaires américains. Flanquée de ses clones en mini-jupe ou bien d’un quarterback aux gros biceps, elle incarne la quintessence de la fille populaire, belle et pétée de thunes.

Dans le paysage télévisuel comme cinématographique, il n’y a pas de doute quant à son existence. La mean girl est là pour contrebalancer la place occupée par l’héroïne. Celle-ci a de grandes chances d’être une beauté qui s’ignore, probablement camouflée sous des tenues douteuses et un statut d’outsider assumé. Aux antipodes de cette dernière, la peste sait se faire remarquer et adore être au cœur des discussions. Égocentrique, vaniteuse, manipulatrice… Elle accumule autant de défauts que de sacs à main.

Là où l’héroïne est introvertie et bienveillante, la mean girl est une grande adepte de la méchanceté gratuite. Gratuite, mais toujours ciblée. Elle méprise tous les individus qu’elle juge inférieurs à elle, souvent d’après des critères esthétiques suintants de superficialité. Ses camarades mal sapés ? Très peu pour elle. Une personne en dessous du seuil de pauvreté ? Next. Un mec sans tablettes de chocolat ? Bitch, please.

Ce complexe de supériorité s’est reflété dès les années 1970 à travers le personnage de Nellie Oleson. Toute de rose clair vêtue, elle est incontestablement l’une des mean girls pionnières du petit écran. Dans La Petite Maison dans la prairie, ce petit démon aux bouclettes blondes a fait de la vie de Laura Ingalls un enfer incomparable. Pendant sept saisons consécutives, Nellie a su personnifier avec brio les pires facettes de l’humanité. Elle ne restera, cela dit, pas dans les annales pour son sens du style.

Pour ça, il faudra miser sur ses dignes successeuses. Tandis qu’Hilary Banks écrasait le fashion game des 90’s dans Le Prince de Bel-Air, Blair Waldorf s’est appropriée le monopole du serre-tête trendy dans Gossip Girl. À l’image de leurs innombrables tenues, leur répartie était toujours au top. Pour anéantir leurs rivales, elles ne lésinaient jamais sur les moyens : complot, rumeurs, mensonges… Autant dire que toutes ces caractéristiques peu reluisantes sont loin de faire de la peste une personne digne de confiance. Nombreux sont les héros de l’Upper East Side à s’être fait manipuler par Georgina Sparks. Dans la même veine, la malicieuse Abby Morgan s’est imposée comme une mauvaise influence dans les premières saisons de Dawson, au grand dam de l’innocente Jen. Grosso modo, mean girl est souvent synonyme d’amitié toxique.

Un rapport complexe aux hommes

Telle un caméléon, la peste sait s’adapter à tout environnement. Bien qu’elle ait fait des lycées et campus US ses terrains de jeu favoris, son aire d’influence s’étend même jusqu’aux hautes sphères professionnelles. Qu’on soit clair : la mean girl n’a pas d’âge. Elle est aussi transgénérationnelle qu’elle est intemporelle. Qu’importe l’endroit, elle trouve toujours une nouvelle victime sur laquelle poser ses griffes. Pardon, ses ongles manucurés. Sans réelle surprise, sa relation conflictuelle avec l’héroïne demeure sa raison d’exister. Un lien concurrentiel est généralement instauré entre la mean girl et la plupart des autres personnages féminins.

Wilhelmina Slater (Ugly Betty) et Cat Grant (Supergirl) se situent dans cette perspective-là, vendues comme des femmes de poigne éminemment bitchy qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Une représentation récurrente que l’auteure Virgina W. Cooper a détaillé dans son étude Homophily or the Queen Bee Syndrome: Female Evaluation of Female Leadership. Elle met en avant la corrélation entre ce type de personnalité que possède la peste et son rapport aux hommes : “Le phénomène Queen Bee est une conséquence importante des expériences sur le lieu de travail, en particulier la discrimination en fonction du genre que les femmes expérimentent durant leur carrière.”

En 1968, l’auteure féministe Caroline Bird introduit le terme de “loophole woman”. Ce dernier sert à qualifier une femme qui rencontre le succès dans un domaine essentiellement masculin et qui se place en opposition avec d’autres femmes possédant un même statut de réussite. Une autre notion qui s’y rapproche est celle de “honorary male” (comprendre “homme temporaire”). En d’autres termes, une working girl haut placée dans une hiérarchie héritera d’attributs généralement masculins, dans un but d’auto-préservation.

Son mépris envers ses homologues féminins peut de facto être interprété comme un mécanisme de défense, par peur de perdre une place pour laquelle elle s’est supposément battue. Ce type de raisonnement peut également s’appliquer dans des versions plus jeunes de la peste, à l’instar de Michaela Pratt dans How to Get Away with Murder et Paris Geller dans Gilmore Girls, toutes deux très scolaires et compétitrices.

Outre un aspect professionnel, il n’est pas surprenant que la mean girl soit incorporée dans une série pour engendrer ce que les soaps et teen dramas font de mieux (ou de pire) : le triangle amoureux. L’histoire d’amour passionnée entre Susan Mayer et Mike Delfino dans Desperate Housewives n’aurait pas été aussi prenante sans l’implication de la langue de vipère de Wisteria Lane : Edie Britt. Archétype même de la peste, Edie s’est imposée sans grandes difficultés comme une rivale de taille pour les ménagères du quartier. Elle a également prouvé que la mean girl ne se cantonne pas qu’aux couloirs de lycée, voire même qu’elle se fait plus bitchy à chaque bougie soufflée.

Un personnage tout en nuances

Contrairement à une majeure partie de sa penderie, la vie de la peste n’est pas toute rose. Sous cette façade de femme froide et cruelle se cache toujours une personnalité incroyable, qui ne demande qu’à être dévoilée. En règle générale, les scénaristes dotent la mean girl d’une backstory pour l’approfondir et creuser sa psychologie. La visée de ce procédé est alors double puisqu’il permet de faire s’éloigner le personnage du piège de l’unidimensionnalité tout en générant de l’empathie de la part du public. Un recours vieux comme le monde qui a permis de rendre attachants les pires des anti-héros, j’ai nommé Walter White et Tony Soprano.

Les justifications apportées au comportement exécrable de la peste sont nombreuses, bien que toujours dans le domaine du tragique. À l’image du réel, l’éducation reçue joue pour beaucoup. Des parents absents ou peu présents sont sans surprise pointés du doigt. Paris Geller, Naomi Clark (90210), Sadie Saxton (Awkward)… Toutes ont souffert d’une enfance froissée par le manque de modèles parentaux dignes de ce nom. L’absence totale d’un cadrage lors de leur jeune âge peut expliquer cette haine constante de l’autre. Ces fameuses “daddy issues”, dont on entend parler à l’occasion, semblent générer un excès de confiance en soi qu’elles feignent pour se protéger, émotionnellement parlant.

Et oui, sous cette carapace de fille méprisante et inaccessible se cache inévitablement une petite âme sensible en mal de reconnaissance. Une fois sa garde baissée, la peste se révèle être une personne attendrissante. Cela lui permet alors d’être acceptée par le(s) héros. Un événement externe est souvent mis en place pour forcer ce rapprochement. Pour Cordelia (Buffy), c’était la chasse aux vampires. Pour Quinn (Glee), c’était la chorale du lycée. Un processus de rédemption, voire de repentance, qui permet au personnage de se racheter de ses erreurs passées. Toutes les raisons, même les plus absurdes ou évidentes, sont bonnes à prendre. L’objectif reste identique : montrer qu’au fond, la bitch de service n’en est peut-être pas une.

2016, la mean girl sur le devant de la scène

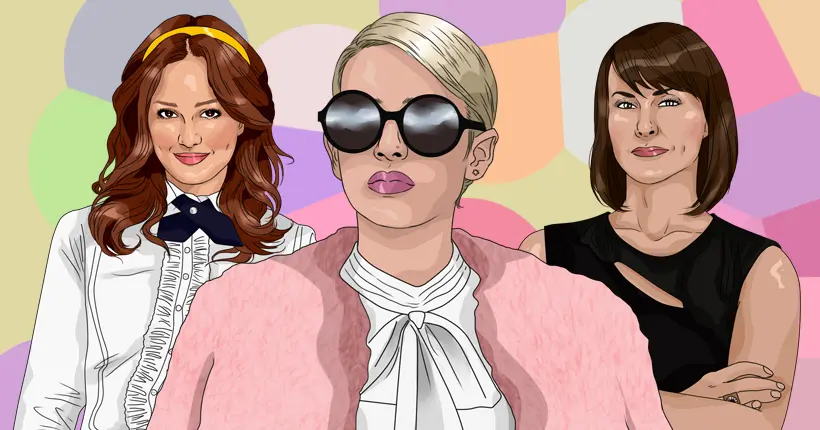

Ces dernières années, la peste s’assume, se revendique et réclame son heure de gloire après des décennies à faire ses magouilles dans l’ombre. Jusqu’ici cruellement sous-estimée, elle s’accapare une place sous les feux des projecteurs et ce n’est pas Chanel Oberlin qui prétendra le contraire. Avec ses imposantes vestes à fourrure rose pastel et ses énormes colliers de perles, l’alter ego d’Emma Roberts dans Scream Queens incarne l’alpha bitch poussée à son paroxysme.

Odieuse, égocentrique et mesquine : les défauts de Chanel ne semblent pas connaître de limites, ou du moins n’ont de cesse de les mettre à rude épreuve. Rarement un tel personnage féminin bourré de vices s’est octroyé un rôle principal sur le petit écran, d’autant plus qu’elle est irrévérencieuse au possible et ne s’excuse jamais pour son comportement borderline.

Ce n’est pas la seule. Dans UnReal, Quinn King place la barre encore plus haut. Peu de personnages ont autant fait trembler les codes classiques de la féminité à la télévision. Armée de son carré très strict et son regard glacial, elle impose en une seule scène sa présence, n’en déplaise aux hommes de son entourage. Quinn est un excellent exemple de “honorary male” de par son milieu professionnel essentiellement masculin, au sein duquel elle s’efforce de gravir les échelons. Avec son tatouage “money dick power” et son vocabulaire fleuri, elle redéfinit ce que c’est d’être une femme de pouvoir au XXIe siècle.

Malgré tout, la seule bitch à avoir dégoté son propre show répond au doux prénom de Chloe. Désormais connue sous le pseudonyme de Jessica Jones dans la série de Netflix du même nom, Krysten Ritter a prêté ses traits à la meilleure mean girl de New York. Don’t Trust the B- in Apartment 23 est cette sitcom déjantée, injustement ignorée par le public américain. Avec deux trop courtes saisons à son compteur, elle fut l’une des rares séries à oser donner la vedette à un personnage féminin aussi révoltant.

De l’escroquerie à l’usurpation d’identité, rien n’est trop bas pour Chloe, pas même pousser son propre père sous une voiture ou reprocher à sa mère en fauteuil roulant de ne jamais l’avoir accompagnée faire du patin à glace. La comédie estampillée ABC est peut-être allée trop loin avec un protagoniste aussi (délicieusement) détestable. Mauvaise chaîne ou mauvais créneau horaire, des audiences en chute libre ont eu raison de la bitch de l’appartement 23.

Somme toute, la peste est aux séries ce que le fromage est à la pizza : dispensable, mais bon sang que c’est jouissif quand il y en a. Prenant différentes formes mais conservant la même essence, elle existe depuis des années et ne semble pas prête de prendre sa retraite anticipée. Alors que les méchantes lycéennes du film Heathers risquent d’atterrir sur le petit écran, la nouveauté de la CW Riverdale promet de remplir son quota de reine des abeilles dès janvier prochain. Qu’on se le dise, la mean girl a encore de beaux jours devant elle. Long live the bitch !